指圧に捨てられ捨てた私だから気がついた指圧徒手療法の魅力

講師:近藤恭史

■ 研究会概要

日時:令和7年12月21日(日) 13:00〜17:00

場所:紡指圧

神奈川県相模原市南区相模大野5-27-39 和田ビル2階

【参加費】

・神奈川県指圧師会会員 無料

・当日入会 年会費6,000円

→ 毎月の会報誌が郵送される他、研究会アーカイブページなどの会員限定コンテンツが利用できます。

・非会員スポット参加 500円

→ 学生さんなど、広く歓迎です。

→ 当会の研究会に初参加の場合、申込時の連絡事項(フォーム)にごく簡単な自己紹介をご記載ください。

忘年会の人数をお店に知らせる必要があるため、申込締め切りは12月10日です。

お申し込みはこちら Peatix

https://peatix.com/event/4691694/view

↓

研究会終了後、ホテルセンチュリー相模大野 7F くちかほう にて忘年会を行ないます。

和食ビュッフェ 3,520円(アルコールは各自精算)

麦とろご飯、お惣菜など約40種を食べられる和食ビュッフェです。

ソフトドリンクやコーヒー、和紅茶なども飲み放題でご用意しております。

→ お申し込み時のフォームで参加・不参加・未定をお選びください。

はじめに:近藤恭史氏の歩みと思想

近藤恭史(こんどう やすし)氏は、異色の経歴を持つ指圧徒手療法家であり、イラストレーターでもあります。1959年に東京で生まれた近藤氏は、元々サラリーマンとして働いた後、48歳にして「あん摩マッサージ指圧師」の国家資格を取得し、指圧治療院を開業しました。指圧学校(浪越学園、日本指圧専門学校)在学中から優れた感性を持ち、在学同期や指導者にも一目置かれる存在でした。卒業後は東京都世田谷区等々力でプライベートサロン「縁(えにし)」を開業し、「痛くない押圧指圧」と骨格調整、皮膚へのアプローチを組み合わせた優しい手技療法で患者に向き合っています。特に自律神経失調症をはじめ様々な不調に対し、身体だけでなく心にも寄り添う独自の治療を探求・実践している治療家です。

一方で近藤氏はイラストレーター「k.yasu」としても活動し、医療専門書の挿絵から美術展の開催、飲食店の内装アートまで幅広く手がけています 。

自由が丘でイラストレーター k.yasuさんの個展 「前向きに笑おう」思い込め – 自由が丘経済新聞

50歳から本格的に創作活動を開始し、京都のミシュラン掲載店の装飾や雑誌掲載など、その芸術的才能を医療以外の分野でも発揮しています 。幼少期から描画が好きで、「絵を描くことが私の生きがい!」と語るほど創作に情熱を持ち 、自由が丘や京都で個展を開いて人々に笑顔と感動を届けてきました。このように医療と芸術の二足の草鞋を履く近藤氏は、クリエイティブな発想で治療にも新風を吹き込み、従来の枠にとらわれないユニークな指圧師として知られています。

そんな近藤氏が今回の研究会で語るテーマは、「指圧に捨てられ捨てた私だから気がついた指圧徒手療法の魅力」です。

一見挑発的なこのタイトルには、近藤氏自身の体験と思想が込められています。

すなわち、「一度は指圧に見放され、自らも指圧を捨てた」ような挫折や葛藤を経たからこそ、改めて指圧や徒手療法の本当の魅力・価値に気づけたという意味合いです。実際、近藤氏は伝統的な指圧の限界や自らの壁に直面した後、現代の多様な手技療法を貪欲に学び直しました。その中には、浪越流の基本に加え、後述する大阪・心斎橋の整体師 小池志道(シドー)氏の提唱する身体分析的アプローチや、吉田邦夫氏が創始した骨誘導「BRM療法」といった先進的な徒手技法も含まれます。こうした新たな学びを通じて近藤氏は、「なぜ・どうして・どうすれば患者が笑顔になるか」をゼロから問い直し、自分なりの治療哲学を磨き上げてきました。

触診が導く的確な治療:近藤氏の基本アプローチ

「触診から診る施術部位」とは、患部や痛みの箇所だけでなく、全身を手で触れて情報を読み取りながら治療すべきポイントを見極めるという意味です。近藤氏は常々「なぜそこに症状が出たのか」「本当の原因はどこにあるのか」を探ることを重視しています。そのために活用するのが触診(手による診察)です。指圧師は脈や経絡だけでなく、筋肉の硬結、骨格の歪み、皮膚の温度や湿度、患者の反応など、多くの情報を手指から感じ取ります。近藤氏はこの触診能力を磨くことで、「体が発するサイン」を的確に捉え、真の原因部位を探し当てることを目指しています。

例えば、肩こりで来院した患者でも、実際には骨盤や足首のズレが原因で全身の姿勢バランスが崩れ、その結果として肩に負担がかかっているケースがあります。近藤氏は触診を通じて全身の筋肉・骨格の状態を評価し、一見無関係に思える部位の異常も見逃しません。「指圧は指で圧すだけでなく、指で診断する術でもある」という浪越流指圧の教えを体現するかのように、触れた感覚から患者の状態を総合的に把握します。また近藤氏は「痛みのある場所に囚われず、身体全体を見てバランスを整えることが自己治癒力を高める鍵だ」と述べています。実際、体の局所症状だけでなく全身の繋がりを視野に入れて治療ポイントを決めることで、症状の根本改善につながり、再発予防にもなることが多いのです。

触診による評価を経て施術に入る際も、近藤氏の手技は「痛くない優しい圧」が基本です。強い力でグイグイ揉んだり押したりすることはせず、必要な箇所に必要最小限の圧刺激を加えます。これは後述するBRM療法などの影響もあり、「眠っている赤ちゃんのほほに触れる程度の極めてソフトな圧」で骨や筋膜の調整を行うアプローチです。

触診で得た情報をもとに、ピンポイントで適切な刺激を与えることで、患者の身体に無理なく変化を起こせるのです。つまり近藤氏の治療は、「触診という対話」を経て身体に問いかけ、「ここをこうすれば良くなるよ」と教えてあげるような作業とも言えます。その根底には「患者さん自身の身体が自ら回復できる状態に引き上げてあげることが最終目標」という哲学があります。この点は、近藤氏が学んだ小池志道氏の整体観とも通じるものがあります。シドー氏は「施術者が治すのではなく、患者自身が治っていく力を引き出す」ことを重視しており、近藤氏もまた触診から始まる丁寧なアプローチで患者の自己治癒力に火を灯そうとしているのです。

足関節と全身のつながり:足から整える全身バランス

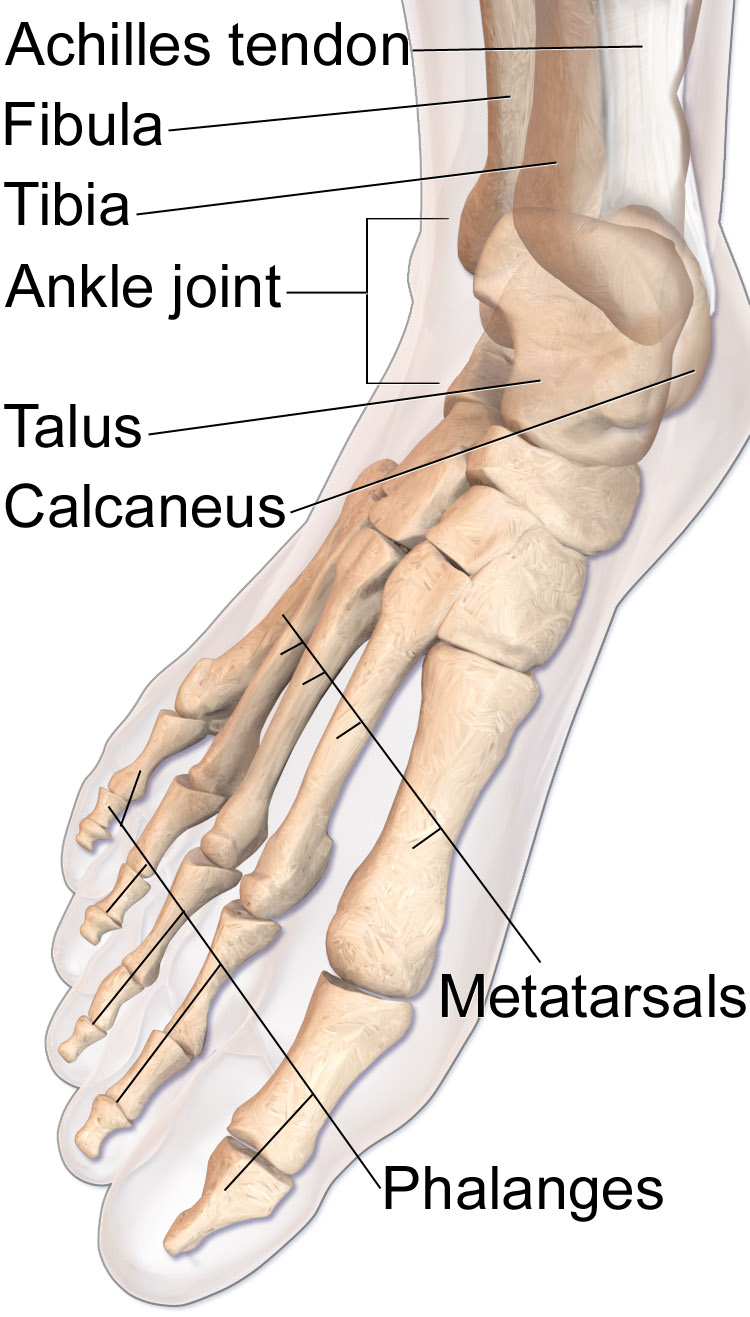

図1: 足部の解剖(足関節を構成する骨格). 足関節(足首)は脛骨(Tibia)・腓骨(Fibula)と距骨(Talus)で足首関節を構成し、その下方で距骨と踵骨(Calcaneus)が距骨下関節を成す。足部は多数の骨(足根骨、中足骨、指骨)から成り、足首のわずかなズレが全身のバランスに影響を及ぼす

近藤氏は「足関節と全身は密接につながっている」と強調します。人間の身体は足元から支えられており、足首のアライメント(配列)の乱れが膝・股関節・骨盤・脊柱・頸部に至るまで連鎖的に影響を及ぼします。実際、足のバランスは体全体のバランスであり、「足を治すことは身体を治すこと」に他ならないとも言われます。

例えば偏平足や足首の捻挫後遺症で足関節が不安定だと、重心の位置が狂い、姿勢維持のために身体各所に余計な緊張が生じます。その結果、慢性的な腰痛や肩こり、場合によっては顎関節や首の不調まで引き起こされることがあります。

「足関節捻挫(足首の捻挫)」は全身への影響を語る上で格好の例です。足首の捻挫は日常よく起こる外傷ですが、適切に対処しないと慢性的な不安定性や痛みを残すことが知られています。実際、足関節の外側靱帯を損傷するような捻挫では、その約40%が慢性的な痛み・腫れ・不安定感などの症状を残すという報告もあります。

Recurrent Ankle Sprain – StatPearls – NCBI Bookshelf

ところが一般には、捻挫直後は痛み止めの投与や患部を冷やして安静にする処置(いわゆるRICE処置)が中心で、靱帯の位置関係や足骨(距骨など)の細かなズレまで整復されないことも多いのです。急性期の炎症が引いた後も「湿布とサポーターで様子を見る」程度で終わってしまい、結果として距骨のズレが残存したまま関節が治癒し、慢性的な不調につながるケースもあります。

近藤氏はこの足関節捻挫の急性期と予後不良(慢性化)の改善について、独自の視点を持っています。捻挫直後こそ安静が必要ですが、痛みが落ち着いたらなるべく早期に足関節の正しい位置関係を回復させる手技を行うべきだといいます。具体的には、足関節周囲の腫れが引いたら距骨や踵骨の微小な変位を徒手的に検査し、必要に応じて正しい配列に導く調整をします。これは皮膚の上からそっと手を添えるような弱い刺激で骨を正しい位置に誘導する技法を用います。

弱い力でも、関節包内の骨の位置関係や靱帯の緊張バランスを整えることで、足首が本来持つ安定性を取り戻し、正常な運動パターンが再獲得されるのです。近藤氏はこうしたアプローチで急性期の捻挫患者を治療し、従来のような「湿布と固定だけ」で終わらせないことで、慢性不安定性への移行を防ぎ笑顔で復帰できる患者を数多く見てきました。

さらに興味深いのは、「距骨周囲の分解と再構築」という観点です。距骨は足関節の要となる骨で、脛骨・腓骨との間で足首の背屈・底屈を可能にし、下方では踵骨との間で回内・回外など複雑な足部運動に寄与します。

近藤氏はこの距骨を中心とした足部の構造を、模型や粘土などを使って立体的に理解する「クレイ・アナトミー(粘土造形による解剖学習)」を取り入れてきました。粘土で骨や筋を作り、実際に関節を動かすことで、距骨がどの方向に動きやすくどこでロックしやすいか、周囲の靱帯や筋がどう支えているかを感覚的に掴むことができます。こうした粘土造形による機能と構造の理解を深める学習法によって、近藤氏は距骨を含む足関節の「分解」(各構成要素の動きを知る)と「再構築」(それらが協調して働く全体像を描く)を行っています。

結果、治療の際にも距骨がどの方向に変位しているかを触診で素早く察知し、適切な方向からアプローチを掛け直すことが可能となるのです。例えば距骨が前方に滑ってしまっている捻挫後の足では、脛骨との隙間が狭まり可動域制限や痛みが残りますが、それを後方へと誘導する微調整を行うことで正常な関節遊びを取り戻せます。同様に、距骨下関節での距骨と踵骨の噛み合わせ(距骨の下方突出や内外への捻れ)をチェックし、必要ならばわずかな圧で矯正します。

これらは患者から見るとただ足首周りを軽く触れられているだけに感じるほどソフトですが、施術後には「足をついた感じが安定した」「足首を回しやすくなった」といった即時効果が得られることも珍しくありません。

「足関節から顎・首・全体を治す」という言葉に象徴されるように、近藤氏は足首の調整が遠く離れた顎関節や頸椎の症状改善にも寄与しうると考えています。一見不思議ですが、身体の連鎖反応を考えれば理解できます。例えば右足首を捻挫してわずかに外反(足が外側に倒れた状態)すると、体は痛みをかばうため重心を左足寄りに移動させ、骨盤は左右非対称の位置関係になります。骨盤の歪みは脊柱の側弯や肩の高さの不均衡を生み、結果として頸部の筋緊張の左右差や顎のずれにつながることがあります。実際に不良な足部アライメントが頭位や下顎の位置に影響を及ぼし、顎関節症状や咬合の偏りに関与する可能性は指摘されています。

Mayo Clinic Q and A: Proper posture and body alignment – Mayo Clinic News Network

近藤氏は患者の足首を整えた後に「首の可動域が広がった」「噛み合わせた時の顎の違和感が減った」という変化を多数経験しています。これは足関節の調整で全身のバランスが整い、無意識の筋緊張パターンがリセットされることで、頸部や顎周囲の筋の過緊張が解けたためと考えられます。また、足首には身体の前後バランスを感知する重要な受容器が集まっており、足首からのフィードバックが脳幹を介して全身の筋緊張を調節するという生理学的メカニズムもありえます。足底のセンサーが正しく働くようになると姿勢反射が安定し、首や顎への不要な負担が減るのです。

最後に、「全身のバランスを足関節で変化させる」とは、足首へのアプローチが全身姿勢の再構築に繋がるという意味です。近藤氏は必要に応じて患者に対し足指の使い方や足趾トレーニング、重心移動の仕方なども指導します。例えば、立位で両足の接地バランスを変えてみせ、僅かな差で上半身の揺れがどう変わるかを体感させることで、患者自身が「足の着き方一つで全身が変わる」ことに気づけるよう働きかけます。実際、足裏アーチを意識して立つだけでも体の安定感が増し、逆に偏った荷重をかけると途端に姿勢が崩れることがあります。

こうした教育的アプローチによって患者の身体認識を高めることも、近藤氏の治療の一環です。足関節を治療するだけでなく、その変化を全身で実感させることで、患者自らが正しいバランスを維持する意欲を持つようになるのです。総じて近藤氏の臨床経験は、「局所に囚われず足元から全身を診る」ことの重要性を物語っています。それはまさにホリスティックな徒手療法の真骨頂と言えるでしょう。

肋骨と姿勢:80%を支配する胸郭と皮膚へのアプローチ

「肋骨が姿勢の80%に影響を与える」――近藤氏はそれほどまでに胸郭(きょうかく)の状態が姿勢に与える比重が大きいと考えています。胸郭とは肋骨と胸骨、胸椎で構成される“かご”のような骨格構造で、肺や心臓を保護すると同時に呼吸運動を担う柔軟な骨組みです。肋骨は吸気時に外側・上方へ広がり、呼気時に内側・下方へ閉じる微細な動きを繰り返しています。しかし、現代人の多くはデスクワークやスマホ操作などで猫背・巻き肩になりがちで、この不良姿勢が肋骨の可動性低下を招いています。肋骨の動きが悪くなると呼吸が浅くなり、自律神経の乱れや筋肉の過緊張につながり、結果として姿勢維持がさらに困難になる悪循環に陥ります。近藤氏の「80%」という数字は比喩的な表現かもしれませんが、実際に肋骨の配位と動きが姿勢の良し悪しを決定づける大きな要因であることは間違いありません。

肋骨が姿勢に影響を与える具体例として、肋骨の開き(肋骨下角の過度な開大)や歪みを挙げることができます。肋骨下角とは左右の肋骨弓が作る角度ですが、理想的には約90度程度です。

ところが猫背で横隔膜の動きが制限されると、下位肋骨が固定化されてこの角度が開きっぱなしになることがあります。この現象が起こると腹圧のコントロールが乱れ、体幹の支持性が低下し、腰痛や肩こりの原因にもなります。実際、肋骨の歪みが骨盤位置にも影響を与え、血流や代謝の低下を招くとの指摘もあります。このように、肋骨と姿勢・筋肉バランスの間には密接な関係があるのです。

近藤氏はまず「肋骨が姿勢に与える影響」を患者自身にも認識させるよう努めます。例えば姿勢評価の際に肋骨の左右高さ差や前後径の偏りを指摘し、深呼吸させてみせることで「呼吸のしやすさと姿勢」がリンクしていることに気付かせます。

深く息を吸って胸を張ると自然に背筋が伸びる一方、呼吸が浅いときには背中が丸まりやすい――当たり前のようですが、これを実感することで肋骨の動きを改善する意欲が湧くのです。

「肋骨が硬いと猫背になる」と言われるように、実際に肋骨周囲の筋・筋膜が硬直している人は胸郭が閉じたまま動かず、結果として背中が丸まってしまう傾向があります。そこで近藤氏は次に、肋骨に関連する基本的な筋肉・筋膜をほぐし伸ばす施術を行います。

具体的には以下のような部位が重要です:

- 横隔膜:胸郭の下部にドーム状に張る呼吸筋。姿勢と呼吸に直結し、横隔膜が硬いと肋骨の動きも制限される。

- 肋間筋(内肋間筋・外肋間筋):肋骨間を繋ぐ小さな筋。ここが柔軟だと胸郭はスムーズに拡張・収縮できる。

- 斜角筋群:頚椎から第1・2肋骨に付着する筋。上部肋骨を引き上げる働きがあり、ストレートネックや呼吸補助過多で緊張すると肋骨位置が上方固定される。

- 大胸筋・小胸筋:胸郭前面の筋肉。肩甲骨や上腕骨に付着し、巻き肩姿勢で短縮すると胸を狭く閉じ込め肋骨の可動を妨げる。

- 前鋸筋:側胸部の筋肉で、肩甲骨を肋骨に引き付ける。ここが弱いと猫背になりやすく、肩甲骨の位置異常が肋骨にも波及する。

- 脊柱起立筋群(腸肋筋など):背側で肋骨に付着する筋群。姿勢支持筋として重要で、過緊張すると肋骨の自然な動きを阻害する。

近藤氏はこれら肋骨に関連する基本的筋筋膜を一通り評価し、コリや短縮が著しい箇所を入念にアプローチします。徒手的には、肋骨に指を沿わせて肋間を軽く広げるストレッチや、肋骨と胸骨の関節(肋軟骨部)を動かすモビライゼーションなどを行います。

例えば患者を仰臥位にして呼気時に側胸部をそっと押し込み、吸気に合わせてリリースする手技を繰り返すと、徐々に肋骨の上下運動が滑らかになることが多いです。また、鎖骨下あたりに手を置いて胸筋膜を縦横に微圧でスライドさせると、癒着した筋膜がリリースされて胸が開きやすくなります。こうした施術後には、「深呼吸がしやすくなった」「胸が開いた感じがする」と患者が実感するケースも多く報告されています。

さらに近藤氏がユニークなのは、「皮膚真皮層の誘導」により日常の運動パターンに変化を与えるというアプローチです。これは皮膚へのごく軽い刺激で姿勢や動きを改善する技法で、近藤氏が学んだ手技療法の中でも新しい概念です。

皮膚は人体最大の感覚器官であり、その下の真皮層には無数の触覚受容器や固有受容器が存在します。皮膚をわずかに引っ張ったり捻ったりすると、その刺激が脊髄を介して筋緊張の調整反射を引き起こすことが知られています(いわゆる皮膚誘発反射)。近藤氏はこれを応用して、皮膚を特定の方向に誘導することで筋肉の過緊張を抑制したり、逆に弱い筋を活性化したりする技術を用いています。

例えば、猫背姿勢の人の肩甲骨内縁付近の皮膚を外側上方にスライドさせるように触れると、胸を張る方向への身体意識が入力され、自然と姿勢が正されることがあります。同様に、腰痛患者の腰部皮膚を上方向にリフトするように優しくつまみ上げると、腹筋群が促通され骨盤が起き上がりやすくなる、といった報告もあります。このような皮膚への微細な介入は、フランスのエソテリックな徒手療法である「整膚(せいふ)」やPNFの皮膚刺激テクニックとも共通します。

近藤氏はシドー氏の研究会などでこれらのテクニックを学び、実際の施術や患者へのセルフケア指導に取り入れています。皮膚というインターフェースを通じて人の動きを変える――それは力で矯正するのではなく身体に「新しい楽な動き方」を覚えさせる作業とも言えます。近藤氏は患者に日常生活での正しい姿勢・動作を身につけてもらうために、この皮膚誘導の技でそっとヒントを与え、患者自身の体が自発的に楽な動きを選択するよう導いているのです。

以上のように、肋骨と姿勢の関係に注目しつつ筋膜・皮膚へのアプローチまで駆使する近藤氏の手法は、非常に全人的で繊細です。その背景には、「骨格や筋肉だけでなく皮膚・神経も含めた身体全体を調和させてこそ真の改善が得られる」という考えがあります。胸郭という大きな骨組みを整え、そこで行われる呼吸を深め、さらに皮膚‐神経系への働きかけで姿勢制御を再プログラムする――これは単なる対症療法ではなく、患者の身体の使い方そのものを変革する治療と言えるでしょう。

近藤氏の施術を受けた患者が「自然と姿勢が良くなった」「気づいたら日常で深い呼吸をするようになった」というのは、このような包括的アプローチの賜物なのです。

臨床ケーススタディ:日常の症状に対する近藤流アプローチ

最後に、近藤氏が関心を寄せる日常的な疾患・症状とその徒手療法的アプローチについて、いくつかケーススタディを通して整理します。以下に挙げるのは、研究会レジュメで示された具体的な症例や問いかけです 。それぞれについて、従来の対処法と比較しながら近藤氏の考えるアプローチを解説します。

足関節の捻挫 – 痛み止めと湿布薬で終わりにすべきか?

従来の考え方: 足首の捻挫では一般に、急性期は安静・冷却・圧迫・挙上(RICE)で炎症を抑え、鎮痛剤や湿布で痛みを和らげる対症療法が行われます。その後は必要に応じてリハビリを行いますが、痛みが引けば軽視されがちで、関節の微妙なズレや筋力低下が残存しても放置されることがあります。

近藤氏のアプローチ: 近藤氏は捻挫後の足関節こそ積極的な徒手療法の出番だと考えます。前述したように、腫れが引いた段階で距骨や踵骨の位置異常をチェックし徒手で整復します。また足関節周囲の靱帯や筋の固有受容器に働きかけ、バランス訓練を兼ねた軽い負荷運動を導入します。例えば足指じゃんけん(足趾のグーパー運動)や片足立ちなどを段階的に行い、足関節の安定化を図ります。痛み止めや湿布はあくまで補助であり、根本対策は骨格と神経筋制御のリハビリであると位置付けています。その結果、再捻挫のリスクも減り、スポーツ選手では競技復帰のパフォーマンスも向上するケースがあるといいます。

頸部の障害と可動域制限 – 首が回らない時どうするか?

従来の考え方: 首の痛み・可動域制限(いわゆる「寝違え」や慢性の頸椎症など)の場合、整形外科では安静や頸椎カラー装着、痛み止めや筋弛緩薬の投与が一般的です。リハビリでは首周囲のマッサージや牽引療法が行われることもあります。

近藤氏のアプローチ: 近藤氏は頸部症状でも全身を見る重要性を強調します。例えば頸椎の回旋制限がある人では、骨盤~胸椎の回旋制限や足関節の不安定さを併発していることが多々あります。そこでまず骨盤・脊柱・足の評価を行い、足首や肋骨、肩甲骨など首以外の部位の歪みを矯正します。不思議なことに、それだけで首の可動域が改善する例も多いのです。また直接的には、頸椎の一つ一つを丁寧に触診し、関節の遊びが失われているセグメントを探します。そこに対し危険のない範囲で徒手的モビライゼーションを行い、筋肉には軽い指圧で血流を促します。皮膚誘導の技術も活用し、例えば首の側面の皮膚を上方にすくい上げて側屈を助けたり、後頭部の皮膚を左右にずらして回旋を誘導するといった工夫を凝らします。これらは非常にソフトで安全な手技ですが、神経系に働きかけることで頸部の可動域が劇的に向上することもあります。患者には無理に首をボキボキ鳴らすような矯正は行わず、あくまで身体が自ら緩むのを待つスタンスです。その結果、「首だけを揉んでもらうより楽になった」と感じる患者も多いようです。

体幹の回旋制限(腰が捻れない)– 胸郭と骨盤の協調性

従来の考え方: 背骨(腰椎・胸椎)のひねりが出にくい場合、一般には腰や背中のストレッチ、必要に応じてカイロプラクティックなどで脊椎の矯正をすることがあります。しかし胸郭や肋間筋へのアプローチは見落とされがちです。

近藤氏のアプローチ: 体幹の回旋には胸郭と骨盤の逆方向への協調運動が不可欠です。近藤氏は回旋制限を見る際、肋骨の動きと骨盤周囲筋のバランスに注目します。具体的には、制限方向と反対側の肋間筋を緩め、同側の腰方形筋や腹斜筋を緩めることで回旋を出しやすくします。さらに、骨盤の回旋変位(左右の前後傾差)を調整し、両側の股関節の内外旋可動域も点検します。一連の調整後に体幹をひねってもらうと、「ウエスト周りが引っかからずに回る!」と驚かれることがあります。これは胸郭と骨盤の動的連鎖が回復した証拠です。また、斜め方向に体を伸ばすようなファンクショナルストレッチも指導し、日常的に胸椎の回旋運動を促してもらいます。要するに、背骨単体ではなく胸郭(肋骨)と骨盤帯を含めた体幹全体で回旋を捉えるのが近藤流なのです。

変形性膝関節症(膝の痛み)– 「膝関節症って治る?」

従来の考え方: 変形性膝関節症は軟骨の摩耗による不可逆的変化と捉えられ、「完治は難しいが進行を遅らせる」ことが目標になります。体重管理や大腿四頭筋の筋力強化、ヒアルロン酸注射、痛みが強ければ鎮痛剤の内服や最終的には人工関節置換術という流れが一般的です。

近藤氏のアプローチ: 近藤氏は膝の変形そのものを元通りにすることは難しくとも、痛みと機能障害の大幅な改善は可能だと考えます。その鍵は膝に負担をかけている要因を全身から取り除くことです。例えば膝の内側が痛む患者の多くは、足部アーチの低下や股関節の内旋拘縮、骨盤の傾きなどがみられます。そこで足底板の指導や足関節・股関節のモビライゼーション、骨盤矯正などを行い、膝関節のアライメントを可能な限り正常に近づけます。その上で膝周囲の筋(大腿四頭筋や下腿三頭筋、内転筋群など)のトリガーポイントを指圧でほぐし、関節包内リリースを目的に脛骨と大腿骨の微小な引き離し操作を行います。これにより痛みが軽減し関節可動域が広がることが臨床的にも多いです。実際、徒手療法と運動療法の併用は膝OA患者の痛み軽減と機能向上に有効との研究もあり 、近藤氏の経験もそれを裏付けています。患者には「変形があっても痛みなく歩けるようになる人はたくさんいる。一緒に膝を育てましょう」と声をかけ、心理的な不安の軽減も図ります。膝への直接マッサージだけでなく全身調整と筋力再教育を行うことで、「膝は治る」実感を患者に持ってもらうことが近藤氏の目標です。

視力回復 – 指圧や徒手療法で視力は良くなるのか?

従来の考え方: 加齢や眼精疲労による視力低下に対し、通常は眼鏡やコンタクトで矯正するか、場合によってはLASIK等の手術になります。視力回復トレーニングもありますが、一般には懐疑的に見られています。

近藤氏のアプローチ: 視力そのものを徒手療法で劇的に改善することは容易ではありません。しかし近藤氏は、目の機能低下の背景にある身体的要因を取り除くことで結果的に視機能が向上するケースがあると考えます。例えば首・肩の筋緊張を緩め血流を改善することで眼精疲労が軽減し、ピント調整力(調節力)が回復する場合があります。また頭蓋骨の後頭骨や蝶形骨の歪みを調整し、頭蓋内の循環(脳脊髄液の流れ)を良くすることで視神経や眼球を取り巻く環境を整えるアプローチも考えられます 。具体的手法として、近藤氏は頭部の指圧(眼窩周囲のツボ押し)や後頭下筋群へのアプローチを取り入れています。目の周囲には「晴明」「攅竹」「太陽」など視力に関係するツボがあり、中国でも眼の周囲の指圧で視力低下を改善させる試みが報告されています 。近藤氏は過度な期待は抱かせないよう注意しつつも、「我々手技療法家にも視力回復の手助けはできる」として、患者にセルフケアとしての眼球運動やツボ押しも指導しています 。特にデジタル機器使用による一時的な視力低下(仮性近視や老眼の進行)であれば、全身のリラクゼーションと目のストレッチでかなり改善が見込めるといいます。実際、施術後に「視界が明るくなった」「目のピントが合いやすい」と感じる患者もおり、これは首・肩の筋緊張緩和や自律神経バランス改善による瞳孔反応の正常化などが関与していると考えられます。ただし近藤氏も「高度な屈折異常や眼疾患そのものを治せるわけではない」ことは十分承知しており、医学的管理と併行しながら代替的にサポートしていくスタンスです。総じて、視力回復に対する徒手療法の役割は「目の働きを妨げている要因を全身から取り除き、目本来の力を引き出す」ことにあるといえます。

頭蓋骨へのアプローチ – 「頭蓋骨って面白い」その理由

背景: 人体の頭蓋骨は一見すると一つの固まりのようですが、実際には多くの骨が縫合で繋がりわずかな可動性を持つとされます 。オステオパシーの世界では、この頭蓋骨の微小運動とリズム(一次呼吸と呼ばれる)を治療に応用する頭蓋仙骨療法が確立されています。近藤氏もBRM療法の一環で頭蓋アプローチを学び、「頭蓋骨はとても面白い構造であり治療的可能性が大きい」と感じています。

近藤氏のアプローチ: 近藤氏は患者の頭蓋骨に手を当て、その歪みや硬さを感じ取ります。例えばストレス過多の人では側頭骨が内旋位で硬く、逆にうつ傾向の人では外旋しすぎている等、頭蓋の触診所見と症状の関連を観察しています。また、頭蓋骨と密接に関わる自律神経機能にも注目し、後頭骨周辺を緩めて迷走神経の働きを整えたり、蝶形骨にアプローチしてホルモン分泌を司る下垂体への間接的刺激を試みたりします。BRM療法では脳脊髄液の循環リズム「骨動リズム(Born Rhythm Moment)」を利用して頭蓋骨の歪みや筋膜の緊張を改善するとされています 。近藤氏も頭部では決して強い刺激を用いず、触れるか触れないかの極めてソフトなタッチでリズムを感じ取りながら調整を行います 。患者からすれば「ただ頭に手を置かれていただけ」のようですが、終了後に「なんだか全身がポカポカする」「頭がすっきり軽くなった」といった感想が聞かれます。これは頭蓋内の血流や脳脊髄液循環の変化、あるいは単純にリラクゼーションによるα波優位の状態になったためと考えられます。近藤氏は頭蓋骨を整えることが全身状態に及ぼすポジティブな影響に魅了され、「頭蓋骨って本当に面白いでしょう?」と患者にもその意義を伝えています。頭蓋骨は精神と身体の接点とも言え、徒手的にアプローチできる数少ない領域です。近藤氏の頭蓋への探求は、今後さらに広がっていく分野と言えるでしょう。

肋骨周りの組織へのタッチ – まず触れてみよう

背景: 肋骨周囲には前述のとおり姿勢や呼吸に関わる重要な組織が集まっています。しかし通常のマッサージや整体では、背中や腰は揉んでも肋骨の間や胸骨周辺に直接手を当てることは少ないかもしれません。

近藤氏のアプローチ: 近藤氏は患者にも「自分の肋骨周りを触ってみましょう」と勧めます。肋骨下部の硬さや肋間の詰まり具合を自分で確かめ、片側ずつ比較してもらうのです。これにより、左右差や硬さに患者自身が気づき、「ここが硬いから姿勢が崩れるのかもしれない」と理解を深めます。施術では、肋骨周りの軟部組織—例えば肋間筋膜、肋骨と筋肉の間の滑走組織、胸膜や腹膜の付着部位—これらに穏やかなモビライゼーションを行います。具体的には、患者を側臥位にして肋骨一つ一つを指先で包み込むように触れ、呼吸に合わせて前後に揺らしたり回旋方向に微振動を与えたりします。また胸骨や第1肋骨の付近も軽く押圧し、硬結があれば緩めます。これらは力任せではなく「ただ触る」感覚に近いソフトな手技ですが、施術後には胸郭の可動性が高まり、肩の挙上や上半身のひねり動作がスムーズになることがよくあります 。近藤氏はまず「恐れず肋骨周りに触れてみること」が大事だと言います。肋骨はデリケートな部分ですが、正しく触れれば身体は素直に応えてくれます。患者自身もお風呂上がりなどに肋骨周囲を優しく擦ったり呼吸体操をするよう指導し、日常ケアに繋げています。肋骨周りの組織に意識を向けることで呼吸と姿勢が改善し、それがまた全身の調和に寄与するという好循環を生み出しています。

おわりに:統合的アプローチがもたらす未来

以上、近藤恭史氏のレジュメ各項目に沿って、その背景理論や技法を掘り下げてきました。近藤氏のアプローチは、一貫して統合的(インテグレーティブ)です。従来の東洋医学的指圧の良さを土台に持ちつつ、現代オステオパシーや徒手療法のエッセンスを積極的に取り入れ、さらに芸術家としての創造性・感性も融合させています。その結果生まれた治療スタイルは、「痛い所だけ揉む」のではなく「全身を読み解き根本に働きかける」ものであり、また「強引に矯正する」のではなく「身体が自ら治るのを手助けする」ものでした 。近藤氏自身、一度は指圧に限界を感じ葛藤したものの、だからこそ広い視野で学び直し、今や指圧徒手療法の本当の魅力に気付いた達人と言えるでしょう。その視線の先には、単に痛みを取るだけでなく患者の人生を笑顔にすることが見据えられています 。実際、痛みや不調が消えるだけでなく、姿勢が改善し活力がみなぎれば、人は前向きになり日々を楽しく過ごせるようになります。近藤氏の治療を受けた患者が「世界が変わったようだ」と表現することがありますが、それは文字通り患者の世界観(Body Image)が変容し、生活の質が飛躍的に向上するからに他なりません。

コメント